体質で考える「生理不順」

生理不順の原因と西洋学の治療

疲労、ストレス、急激なダイエット、激しい運動、環境変化などによるホルモンバランスの乱れが原因とされています。身体の状態によって、生理が早まる場合も遅れる場合もあります。

他にも染色体異常や卵巣の異常、クッシング症候群、甲状腺機能異常、多嚢胞性卵巣症候群などの病気により生理不順が引き起こされている場合もあります。

第1度無月経

女性ホルモンのうち、黄体ホルモンが足りないタイプの無月経で、クロミッドなどの排卵誘発剤により生理を促します。

第2度無月経

女性ホルモンのうち、卵胞ホルモンと黄体ホルモンの両方が足りないタイプの無月経で、この両方のホルモンを周期的に補うことで正常な生理サイクルを取り戻します。

漢方で考える生理不順の体質と原因

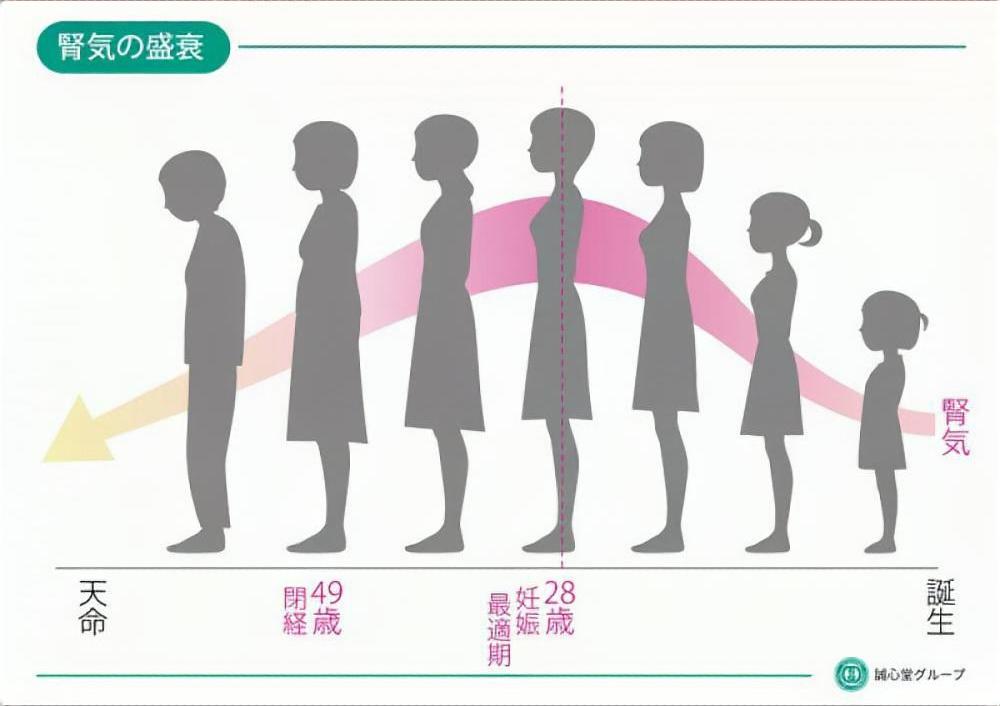

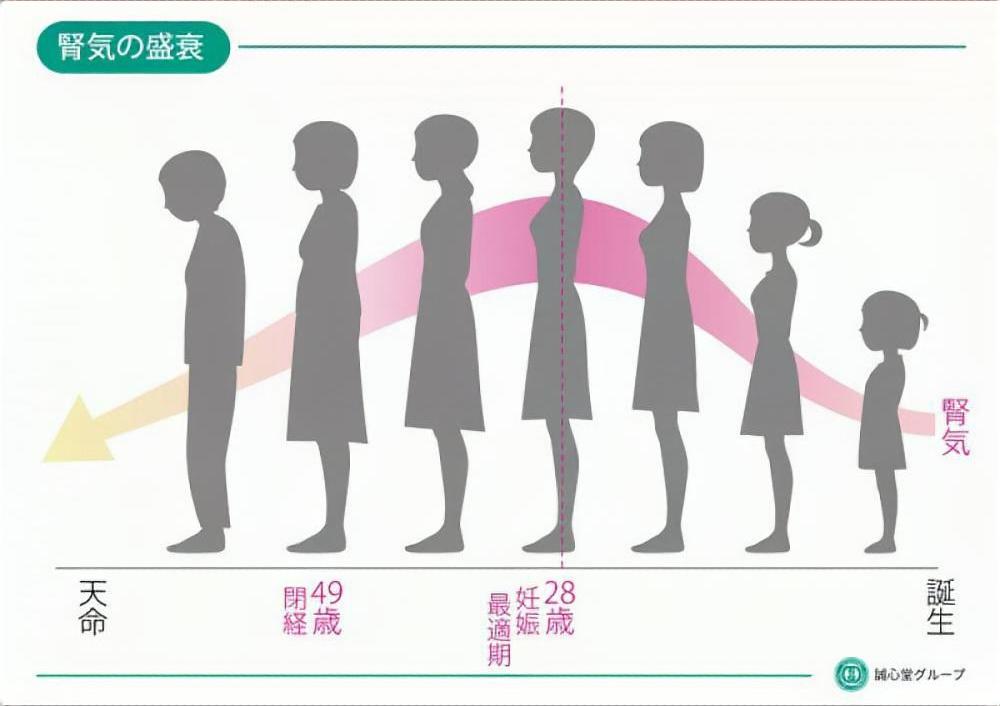

中医学における五臓のうちの“腎(じん)”は、成長・発育・老化を司り、ホルモン分泌とも関係しています。そのため、腎は生理と深い関わりがあるとされています。女性は7の倍数で変化すると考えられており、14歳で初潮を迎え、28歳で成熟し、49歳になると生理が止まるとされています。中医学では、基本の生理周期である28日より7日以上早まるものを“月経先期(せんき)”、または7日以上遅くなるものを“月経後期”、早かったり遅かったり安定しないものを”月経前後不定期”に分類しています。

月経先期(生理周期が短い・早まる:21日以内)

卵胞が育つまでの時間が短く未熟なまま排卵してしまったり、未熟な卵胞のために黄体機能も低下して高温期を維持できず生理が早く来るようになります。また、排卵がうまくできずに無排卵出血になる場合も考えられます。

①気虚(ききょ)体質

生理の状態:生理の量が多い、サラサラで色が薄い、生理痛は後半にシクシク痛む、不正出血など。

随伴症状:食欲不振、お腹の張り、倦怠感、疲れやすい、むくみ、めまいなど。

気(エネルギー)には、血(けつ)や水分を体内に留めておく働きがあります。そのため、気が不足するとその力が足りず、生理が早く来てしまう原因になります。疲れている方や胃腸機能が弱い方に多い体質です。

|

漢方 |

補中益気湯、六君子湯など |

|

ツボ |

足三里、気海など |

|

食材 |

豆腐や湯葉などの大豆製品、卵、いんげん豆、山芋、きのこ類など |

②実熱・虚熱(じつねつ・きょねつ)体質

生理の状態:生理の量は多いか少ない、生理の質は粘っこいなど。

随伴症状:のぼせ、ほてり、イライラ、口の渇き、尿が黄色、便秘など。

体内の熱は血流を速くするため、余分な熱がこもると血(けつ)が急激に動いて生理が早まる原因となります。過度なストレス、辛いものや脂っこいものの食生活、アルコールのとりすぎは、熱を生む要因になるので気をつけましょう。思春期や更年期にも多いタイプです。

|

漢方 |

温清飲、六味地黄丸など |

|

ツボ |

百会、行間、復溜など |

|

食材 |

苦瓜、冬瓜、きゅうり、たけのこ、蓮根、くちなしの実など |

月経後期(生理周期が遅い・遅れる:35日以上)

卵子がなかなか育たず、低温期が長くなり排卵が起こりにくくなっている可能性があります。特に以前と比べて周期が長くなっている場合は注意が必要です。

① 血虚(けっきょ)体質

生理の状態:生理の量が少ない、サラサラで色が薄い、生理痛は後半にシクシク痛むなど。

随伴症状:めまい、立ちくらみ、顔色が白い、眼精疲労、不眠、動悸、脱毛など。

生理の基本となる血(けつ)が不足すると、卵胞が成熟するまでに時間がかかるため周期が長くなってしまう原因になります。過度なダイエットや食生活のバランスに要注意です。

|

漢方 |

四物湯、当帰芍薬散など |

|

ツボ |

足三里、三陰交など |

|

食材 |

人参、ほうれん草、なつめ、黒ごま、クコの実、プルーンなど |

② 瘀血(おけつ)体質

生理の状態:生理の色は暗く塊が多い、生理痛、排卵痛など。

随伴症状:肩こり、頭痛、唇の色が悪い、シミやくすみが目立つ、冷えのぼせなど。

身体が冷えるなどの原因で血(けつ)の流れが滞ると、生理の遅れにもつながってしまいます。冷えは子宮や卵巣の働きを低下させる原因にもなるため、冷房や冷たい飲食物のとりすぎには注意が必要です。冷え以外にも、疲れ、ストレス、炎症、貧血などから瘀血体質となる場合もあります。

|

漢方 |

桂枝茯苓丸、折衝飲など |

|

ツボ |

三陰交、血海、帰来など |

|

食材 |

紅花、シナモン、黒糖、生姜、ネギ、玉ねぎなど |

月経前後不定期(生理周期が安定しない)

生理周期が不安定で、早くなったり遅くなったりします。排卵障害を起こしている可能性もあります。また、生理だと思っていても不正出血で生理ではない場合があるため、気になる方は早めに病院受診しましょう。

① 気滞(きたい)体質

生理の状態:生理の量が不安定、生理痛、生理前の胸の張りや痛み、月経前症候群(PMS)など。

随伴症状:肩こり、頭痛、イライラ、憂うつ感、喉のつまり、便秘など。

身体の中の気は血(けつ)を押し流す働きをしており、ストレスや緊張状態の原因で気の流れがスムーズでなくなると、生理周期が乱れるようになります。

|

漢方 |

四逆散、加味逍遙散など |

|

ツボ |

太衝、内関など |

|

食材 |

ミント、ジャスミン、春菊、三つ葉、みかんの皮、イカなど |

② 腎虚(じんきょ)体質

生理の状態:生理の色が暗く少ない、無排卵など。

随伴症状:足腰がだるい、物忘れ、耳鳴り、頻尿、白髪、難聴、精力減退、むくみなど。

生殖を司る「腎」は、生理や排卵と深い関わりがあります。そのため、腎の機能が低下すると、排卵を促す力が弱くなり生理周期が乱れる原因となります。加齢、睡眠障害、生まれつき、過度の運動などが関係します。

|

漢方 |

六味地黄丸、瓊玉膏など |

|

ツボ |

腎兪、関元など |

|

食材 |

黒豆、黒きくらげ、黒ごま、山芋、卵、くるみ、アーモンドなど |

生理不順でお悩みの方へ

生理が早まったり遅くなったりする原因や体質は様々です。そのため人によって治療方法が異なります。

体質の見極めには、自覚症状だけでなく、舌や脈や血流などを確認させていただきます。実際に店舗ではご希望や目的に合わせて漢方薬や鍼灸治療のご提案をさせていただきます。ご来店が難しい場合は電話相談やZOOMを使ったオンライン相談も可能です。

予約制となっておりますのでまずは問い合わせください。ご都合に合わせて相談方法、店舗や日にち、お時間をセッティングさせていただきます。

電話で予約する

|

問い合わせフォームで予約する

|

監修 杉本 雅樹

医師

医療法人社団 マザー・キー 理事長

筑波大学医学群卒

筑波大学附属病院などの勤務を経て、平成17年9月、千葉県館山市にファミール産院を開院

現在は千葉県内にて複数の産婦人科診療所を運営

監修 大谷孝枝

薬剤師・鍼灸師・国際中医専門員・中医薬膳師

中国漢方普及協会 学術委員

株式会社 誠心堂薬局 営業部課長

北里大学薬学部薬科卒

東京医療福祉専門学校鍼灸科卒