体質で考える「逆流性食道炎」

逆流性食道炎の原因と治療

様々な原因がありますが、肥満や加齢、喫煙、飲酒、脂肪やたんぱく質の多い食事、薬剤などにより生じるとされています。治療としては、胃酸の分泌を抑える薬や食道や胃の粘膜を保護する薬などがあります。

中医学体質別治療法

① 胃寒(いかん)体質

生ものや冷たいものの飲食などにより胃が冷え悪化する。

随伴症状:胃部の冷え、胃痛、腹痛、水っぽい大量の唾液、下痢など。

飲食の不摂生や身体を冷やすことで消化機能が低下しますが、温めると一時的に良くなる傾向があります。

|

漢方 |

安中散、人参湯など |

|

ツボ |

中脘、胃兪など ※お灸を多用 |

|

食材 |

ネギ、生姜、シナモン、玉ねぎ、ニラ、鶏肉など |

② 胃熱(いねつ)体質

辛いものや味の濃いもの、脂っこいものを食べることなどで胃に熱がこもり悪化する。

随伴症状:胸の灼熱感、口内炎、口の渇き、過食、口臭、便秘、多汗、のぼせなど。

もともと陽盛体質(暑がり)や炎症性疾患、飲食の不摂生により熱が上昇して胸やけや灼熱感などが生じます。

|

漢方 |

半夏瀉心湯、黄連湯など |

|

ツボ |

合谷、内庭など |

|

食材 |

緑茶、ゴーヤ、レタス、トマト、きゅうり、セロリ、豆腐、バナナなど |

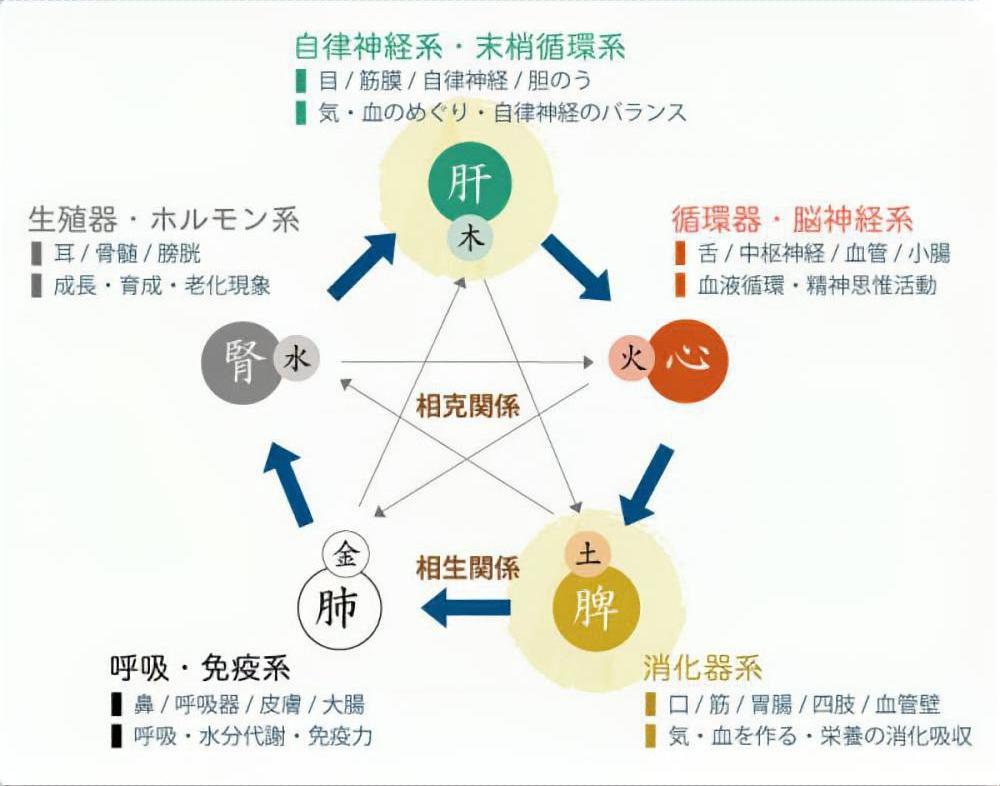

③ 肝気犯胃(かんきはんい)体質

ストレスなどの精神刺激により悪化しやすい。

随伴症状:胃痛、腹痛、食欲不振、お腹や胸の張り、イライラ、憂うつ感、ゲップが多いなど。

自律神経がストレスにより乱れると、食べものを下へ降ろす胃の働きが弱ります。

|

漢方 |

柴胡疎肝散、柴朴湯など |

|

ツボ |

合谷、太白など |

|

食材 |

ミント、ジャスミン、三つ葉、みかんの皮、大豆製品、きのこ類な |

④ 食滞(しょくたい)体質

消化不良により起きるもので、食べすぎると悪化しやすい。

随伴症状:胸苦しく胃がつかえる、腹痛、腹鳴、食欲不振、酸腐臭のゲップなど。

暴飲暴食や、脂っこいものや甘いもの、味の濃いものの食べすぎで未消化物が停滞し、胸やけや吐き気、ゲップなどが生じます。

|

漢方 |

平胃散、二陳湯など |

|

ツボ |

中脘、上巨虚など |

|

食材 |

大根、カブ、白菜、玉ねぎ、紫蘇、とうもろこし、ハトムギなど |

⑤ 脾胃気虚(ひいききょ)体質

もともと胃腸が弱く、わずかでも脂っこいものを食べると悪化する。

随伴症状:食欲不振、お腹の張り、腹痛、倦怠感、疲れやすい、むくみ、めまいなど。

過労や胃腸虚弱により、消化をうまく行えなくなります。

|

漢方 |

六君子湯、参苓白朮散など |

|

ツボ |

足三里、陰陵泉など |

|

食材 |

豆腐や湯葉などの大豆製品、卵、いんげん豆、山芋、きのこ類など |

逆流性食道炎の鍼灸治療

鍼灸では、ストレスタイプなら主に自律神経を整え、胃腸の負担を和らげます。胃弱タイプであれば、ストレスの程度にもよりますが胃腸を整える治療を主とします。冷えがあったり、軟便やむくみなど水分代謝がよくない場合はお灸を加えることもあります。

逆流性食道炎で使う代表的なツボ

天突(てんとつ)、膻中(だんちゅう)、中脘(ちゅうかん)など。

暮らしのアドバイス

・寝る3時間前には食事を済ませておきましょう

・高脂肪食を避け、消化のよいものをとりましょう

・コーヒーやアルコールなどの刺激物を避けましょう

・酢や柑橘類など胃酸分泌の刺激となるものは避けましょう

・ストレスをうまく発散しましょう

監修 大谷孝枝

薬剤師・鍼灸師・国際中医専門員・中医薬膳師

中国漢方普及協会 学術委員

株式会社 誠心堂薬局 営業部課長

北里大学薬学部薬科卒

東京医療福祉専門学校鍼灸科卒